如何看待丁锦昊在文物上刻写‘某某某到此一游’行为

刻字事件拷问公众文明素养

丁锦昊,一名14岁的南京中学生,最近在埃及卢克索神庙的浮雕上刻下了“丁锦昊到此一游”的汉字。此事经微博曝光后,引发国内外网友的热议和批评。很快,网友通过人肉搜索找到了丁锦昊及其父母的信息,甚至有南京的网友到丁锦昊家中敲门谴责。在一片谴责声中,丁锦昊的父母表示向埃及方面道歉,并主动联系媒体,希望借助报道向公众道歉,希望能得到大家的谅解。他们称平时对孩子教育很多,但此次刻字可能是孩子一时兴起。

那么,对于这一事件,我们究竟应该如何看待?这仅仅是孩子一时冲动犯下的错误吗?孩子和家长的认识能否代表事情的全部真相?公众、媒体以及社会机构,又应该从这一事件中反思些什么?

在微博上,有人晒出了此前在埃及文物上刻字的多张照片,除中文外,还有韩文、日文等,也就是说,类似的不文明行为,并不是第一次发生,也不只是中国游客的“专利”。此前,国家旅游局也公布过一批游客的不文明行为记录,其中涉及殴打导游、强行打开飞机应急舱门等。种种迹象表明,国人在公共场所大声喧哗、随地吐痰、乱扔垃圾、不遵守秩序等不文明行为,仍普遍存在。而与之相应的,是国人在旅游过程中维权意识的不断觉醒。于是,我们经常看到,中国游客和国外机场、酒店、旅行社之间因各种问题而爆发的冲突和摩擦,其背后折射出的是国人维权意识的觉醒与文明素养滞后的尴尬现状。

但把刻字事件简单地归结为国人文明素养不高,似乎也太过草率。这些年来,从政府到社会,都在不断倡导提升公民文明素养,加强诚信建设,促进社会和谐。公众的文化水平和受教育程度也在不断提高,从整体来看,公民的文明素养也在不断提升。尽管如此,在文物古迹上刻字,在公共场所大声喧哗等不文明行为,仍然时有发生。可见,公民文明素养的提升,并不仅仅是教育和文化程度的问题,也不是一个简单的道德和素质问题。其背后,还有文化传统、制度保障、监管约束等一系列复杂的原因。

我们常说,文明是个筐,什么都可以往里装。对于什么是文明,每个人的理解也不尽相同。有的人认为,穿衣吃饭就是文明;有的人认为,遵守社会公德是文明;也有人认为,文明是一种价值观和精神追求。但从最朴素的意义上来讲,文明就是一种自律和对他人的尊重。一个人只有在尊重自己、尊重他人的基础上,才能真正懂得文明的价值和意义,并自觉地践行文明。对于丁锦昊和他的父母来说,可能还没有真正意识到在文物上刻字是对他人的不尊重,对历史的亵渎,他们以为,这不过是一个孩子出于好奇和好玩的天性使然。

其实,无论是丁锦昊在埃及神庙刻字,还是其他游客在公共场所的不文明行为,都是其内心深处自我放纵的一种表现。这种放纵,一方面源于对自身行为约束力的缺失,另一方面,也与外部环境的监管和约束有关。长期以来,我们在制度建设、法律法规、公共监督等方面,都存在不完善和缺失的问题。这也使得一些人在追求自我利益最大化的过程中,忽略了对他人的尊重和公共秩序的维护。因此,要想真正提升公众的文明素养,不仅需要加强教育和引导,更需要从制度层面入手,不断完善法律法规,加强公共监督,提高违法违规的成本。

就丁锦昊刻字事件而言,公众的愤怒和谴责是可以理解的,但人肉搜索和上门谴责等行为,却显然超出了合理的范畴。我们呼吁文明,践行文明,但自己首先要做一个文明的人。否则,我们又有何资格去指责别人的不文明行为呢?而对于丁锦昊的父母来说,他们可能更需要的,不是网友的谴责和谩骂,而是公众的理解和支持。他们需要面对和解决的,不仅是孩子一时的冲动和错误,更是自己内心深处对文明价值的认识和反思。

从某种程度上说,丁锦昊刻字事件是一面镜子,照出了我们文明素养的不足和制度层面的缺失。我们每个人都应该从这面镜子中看到自己,反思自己,并从自身做起,从点滴做起,不断提升自己的文明素养,共同营造一个文明、和谐、美好的社会环境。同时,政府和社会机构也应该加强引导和监管,完善相关法律法规和制度建设,为公众提供一个更加文明、有序的社会环境。

在这一过程中,媒体的作用也不可忽视。作为社会的公器和舆论监督的重要力量,媒体应该更加客观、理性地报道和评论社会事件,引导公众形成正确的价值观和舆论氛围。而不是一味地追求点击率和关注度,放大和炒作社会矛盾和负面情绪。只有这样,我们才能共同推动社会的进步和发展,提升公众的文明素养和精神追求。

- 上一篇: 萌宠盛宴:茶杯犬超萌视频大集合

- 下一篇: Model的含义是什么

-

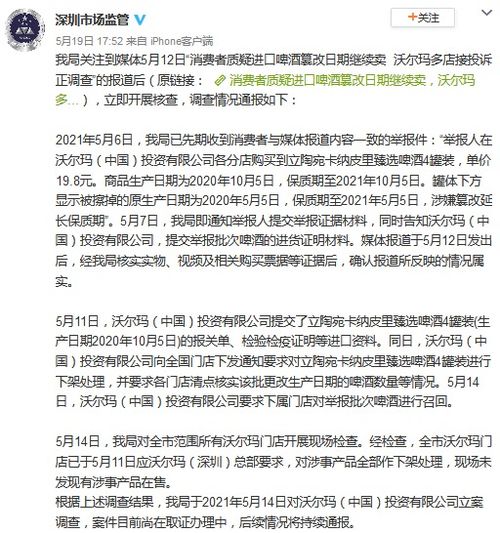

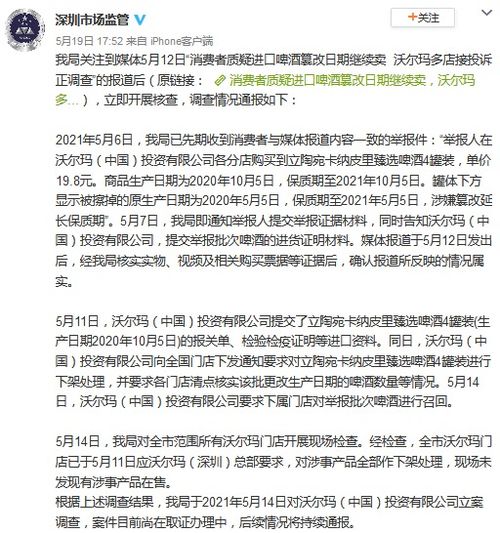

沃尔玛进口啤酒被曝篡改日期,你的信任还会如初吗?资讯攻略11-23

沃尔玛进口啤酒被曝篡改日期,你的信任还会如初吗?资讯攻略11-23 -

赤峰派出所遭唐山人打砸?官方正式回应!资讯攻略11-26

赤峰派出所遭唐山人打砸?官方正式回应!资讯攻略11-26 -

成都某小区高空抛下4把菜刀,高空抛物行为有哪些危害及法律责任?资讯攻略11-26

成都某小区高空抛下4把菜刀,高空抛物行为有哪些危害及法律责任?资讯攻略11-26 -

海南师大副教授涉不端关系,校方回应引关注!资讯攻略01-28

海南师大副教授涉不端关系,校方回应引关注!资讯攻略01-28 -

中铁十一局多人涉疫被立案,引发近千人隔离,责任归属引关注!资讯攻略12-01

中铁十一局多人涉疫被立案,引发近千人隔离,责任归属引关注!资讯攻略12-01 -

淘宝销量含义解析资讯攻略12-08

淘宝销量含义解析资讯攻略12-08