点亮烛光,深夜研读:文言文《炳烛夜读》精彩译解与详尽注释

炳烛夜读文言文翻译及注释

原文:

晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣!”师旷曰:“何不炳烛乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君乎!臣闻之:少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。炳烛之明,孰与昧行乎?”平公曰:“善哉!”

译文:

晋国的国君平公向师旷问道:“我已经七十岁了,想要学习,恐怕已经太迟了吧!”师旷回答说:“为什么不点亮蜡烛呢?”平公说:“哪有做臣子的戏弄他的国君的呢?”师旷说:“瞎眼的臣子怎敢戏弄他的国君啊!我听说:年少的时候好学,就如同日出时的阳光;壮年的时候好学,就如同中午的阳光;老年的时候好学,就如同点燃蜡烛照明一样。点燃蜡烛照明,和摸黑走路比哪个更好呢?”平公说:“说得好啊!”

注释详解:

晋平公:春秋时期晋国国君。

师旷:字子野,春秋时代晋国著名乐师和盲人,精于音律,以“师旷之聪”闻名于世。

暮:迟,晚。

炳烛:点燃蜡烛照明。炳,明亮。

安:怎么。

戏:戏弄。

盲臣:师旷为盲人,故自称盲臣、臣是官吏对君主的自称。

闻之:听说。

阳:阳光。

壮:壮年,指人三十岁左右。

光:阳光。

孰与:与……比,哪一个更好。

昧行:在黑暗中行走,昧,暗。

善哉:好啊。

日中之光:中午时的阳光。

解析:

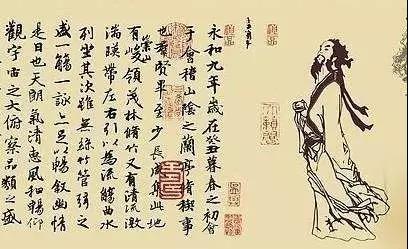

《炳烛夜读》是一则劝学的寓言故事,出自《说苑》,讲的是晋平公和盲乐师师旷之间的故事。

故事首先以平公的口吻提出问题:“吾年七十,欲学,恐已暮矣!”这是一个充满疑虑和担忧的开场,平公已经七十岁了,想要学习,但又担心年龄太大,已经来不及了。这里的“暮”字,既指时间的晚,也隐含着平公对自己年龄和能力的忧虑。

接着,师旷以反问的形式提出了自己的建议:“何不炳烛乎?”这句话简短而有力,师旷没有直接回答平公的问题,而是用一个反问句引导平公去思考。炳烛,即点亮蜡烛,照亮前行的道路。在这里,师旷用炳烛来比喻学习,意味着即使年龄已大,但只要愿意学习,就能照亮自己的前行之路。

然而,平公对师旷的建议似乎有些不悦,他反问道:“安有为人臣而戏其君乎?”这句话透露出平公对师旷的质疑和不满,他认为师旷作为臣子,不应该戏弄自己的国君。这里的“戏”字,可以理解为戏弄、开玩笑的意思。

师旷则毫不退缩地回应道:“盲臣安敢戏其君乎!臣闻之:少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。炳烛之明,孰与昧行乎?”师旷首先表明了自己的忠诚和敬意,然后引用了三个生动的比喻来阐述学习的意义和价值。他说,年少的时候好学,就如同日出时的阳光,充满了希望和活力;壮年的时候好学,就如同中午的阳光,炽热而明亮;老年的时候好学,就如同点燃蜡烛照明一样,虽然光线不如日出和中午的阳光那么强烈,但也能照亮前行的道路。最后,师旷用反问句强调了炳烛之明的重要性,他问平公,点燃蜡烛照明和摸黑走路比哪个更好呢?这个问题直击平公的心灵,让他深刻认识到了学习的必要性和紧迫性。

平公听完师旷的话后,深受启发和感动,他赞叹道:“善哉!”这句话简洁而有力,表达了平公对师旷的敬佩和感激之情。同时,也标志着平公对学习的态度和观念发生了根本性的转变。

这则故事以平公和师旷的对话为主线,通过生动的比喻和反问句的形式,阐述了学习的意义和价值。它告诉我们,无论年龄大小,都应该保持对知识的渴望和追求。学习不仅能够丰富我们的知识储备和人生经验,还能让我们在黑暗中看到光明,在困境中找到出路。

此外,这则故事还体现了师旷的智慧和勇气。他面对国君的质疑和不满,没有退缩和畏惧,而是用生动的比喻和反问句来阐述自己的观点和立场。这种智慧和勇气不仅赢得了国君的尊重和信任,也为我们树立了榜样和典范。

在现实生活中,我们也应该像师旷一样勇于追求知识和真理。无论遇到多少困难和挫折,都应该保持对学习的热情和执着。同时,我们也应该像平公一样虚心听取他人的意见和建议,勇于改变自己的态度和观念。只有这样,我们才能不断进步和成长,成为更好的自己。

此外,这则故事还启示我们:学习不仅仅是为了获取知识,更是一种对生活的态度和追求。它让我们更加热爱生命、珍惜时光,让我们在人生的道路上不断前行、不断成长。因此,让我们一起点亮心中的蜡烛,勇敢地追求知识和真理吧!

总之,《炳烛夜读》这则寓言故事以其生动的情节和深刻的寓意赢得了人们的喜爱和赞誉。它告诉我们:无论年龄大小、无论身处何种境遇,都应该保持对知识的渴望和追求。让我们一起用学习的力量照亮前行的道路吧!

-

溥幼好学:文言文之美妙译解资讯攻略02-03

溥幼好学:文言文之美妙译解资讯攻略02-03 -

《长虹饮涧》文言文全文现代汉语译解资讯攻略12-07

《长虹饮涧》文言文全文现代汉语译解资讯攻略12-07 -

王安石拒妾之文言文译解资讯攻略03-22

王安石拒妾之文言文译解资讯攻略03-22 -

顾炎武持之以恒读书之文言文译解资讯攻略11-26

顾炎武持之以恒读书之文言文译解资讯攻略11-26 -

孔文举十岁趣事:文言文注释与翻译详解资讯攻略12-06

孔文举十岁趣事:文言文注释与翻译详解资讯攻略12-06 -

关羽深夜苦读《春秋》:背后有何深意?资讯攻略10-30

关羽深夜苦读《春秋》:背后有何深意?资讯攻略10-30