「お元気ですか?」

「你死了吗?」— 这句话,虽然在日常对话中极为罕见且冒犯,但若将其置于日语语境下,不仅关乎语言本身,还牵涉到文化、情感表达、社交礼仪乃至生死观的微妙差异。在日语中,“あなた、死んでいますか。”(Anata, shindemasu ka.)这句直接对应“你死了吗?”的表述,几乎从不被使用,因为它触及了日语社交交流中最敏感的禁忌之一。以下,我们将从语言结构、文化习俗、情感表达、社交礼仪以及生死观念等角度,深入探讨这一话题。

语言结构下的禁忌

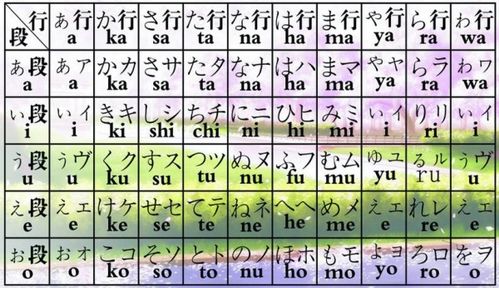

日语,作为一种高度敬语化的语言,其特点在于通过丰富的敬语体系来区分说话者与听者之间的关系亲疏、地位高低。在这样的语言环境下,“死ぬ”(Shinu,死)这一动词,本身就带有强烈的终结性和不可逆转性,因此在日常对话中提及死亡,尤其是在非特定或轻松的场合,往往被视为不吉利的。加之,“あなた”(Anata)这一词汇,虽然在某些情境下可作为第二人称代词使用,但其直接性和非特定性往往让人感觉过于生硬,甚至在某些语境下带有轻蔑之意。因此,“あなた、死んでいますか。”这样的表达,在日语中几乎不存在,它违反了日语中对于敬语和礼貌的严格要求,也触及了人们普遍避讳谈论死亡的敏感神经。

文化习俗中的回避

在日本文化中,死亡被视为一种神圣而又悲伤的存在,人们倾向于以一种更加含蓄和尊重的方式去谈论它。传统的日本家庭中,当有人去世时,家人会举行一系列复杂的仪式,以表达对逝者的哀悼和敬意,同时也为了慰藉亡灵,帮助其在另一个世界安息。这样的文化背景使得直接询问“你死了吗?”不仅被视为对逝者的不尊重,也是对整个死亡仪式和文化习俗的轻视。在日常生活中,为了避免给他人带来不快或误解,日本人更倾向于使用委婉语或避免直接谈论死亡话题,这种回避态度深深植根于日本人的文化基因之中。

情感表达的细腻与间接

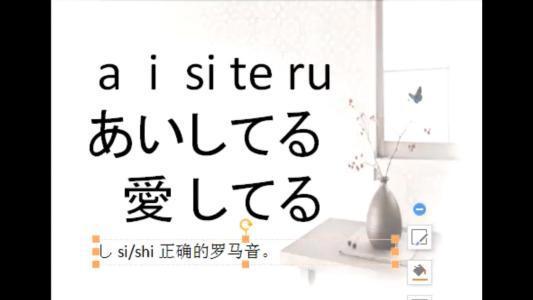

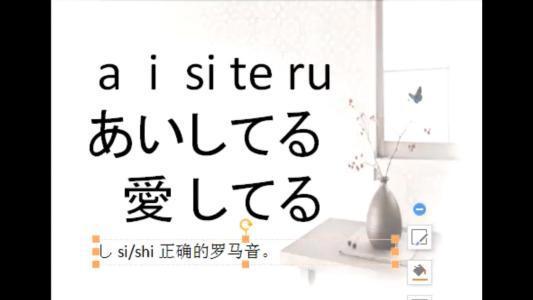

日本人的情感表达方式,以细腻和间接著称。在交流中,他们更倾向于通过暗示、语境和非言语信息来传达自己的意思,而非直接表达。这种表达方式在处理敏感或尴尬的话题时尤为重要,因为它允许双方在保持礼貌和尊重的同时,传达出微妙的信息。因此,即使是对某人健康状况的关心,日本人也会选择更加温和、间接的方式来询问,比如“最近はお元気ですか。”(最近还好吗?)这样的问候,既表达了关心,又避免了直接触及可能的健康问题。在这样的文化背景下,“你死了吗?”这样直接且尖锐的提问,无疑会让人觉得极不礼貌,甚至引发冲突。

社交礼仪的严格遵循

日本社会对于社交礼仪的重视程度,在全球范围内都是出了名的。从鞠躬的深度到交换名片的方式,每一个细节都蕴含着对对方的尊重和自身的修养。在这样的社会环境中,直接询问他人的生死状态,无疑是对社交礼仪的严重违背。它打破了人际交往中的基本界限,侵犯了他人的隐私和尊严。日本人倾向于在社交场合中保持和谐与礼貌,避免任何可能引起尴尬或冲突的话题,这也是他们社交智慧的体现。因此,“你死了吗?”这样的提问,在日本社会几乎是不可能出现的。

生死观念的深刻影响

日本人的生死观念,深受佛教和神道教的影响。在这两种宗教中,生命被视为一个循环往复的过程,死亡不过是生命旅程中的一个阶段,是通往彼岸世界或轮回的门户。这种观念使得日本人在面对死亡时,往往表现出一种超然的态度,既敬畏又接受。他们相信,通过正确的仪式和修行,可以减缓死亡的痛苦,帮助亡灵获得安宁。因此,在日常生活中,日本人更倾向于以一种平和、尊重的态度去谈论死亡,而不是将其视为禁忌或恐惧的对象。然而,这并不意味着他们愿意在轻松的场合下直接讨论死亡,尤其是在与他人交流时,他们依然会遵循社交规则和文化习俗,避免使用可能引起不适或误解的语言。

综上所述,“你死了吗?”这一在日语中几乎不存在的表达,不仅反映了日语语言结构的特殊性,也深刻揭示了日本文化中对死亡的尊重与回避、情感表达的细腻与间接、社交礼仪的严格遵循以及生死观念的深刻影响。在这样一个充满细腻情感和严格礼仪的社会中,人们更倾向于以一种更加温和、尊重的方式去交流,即使是在谈论敏感话题时,也会尽量保持礼貌和含蓄。这种交流方式,既体现了日本文化的独特魅力,也为我们理解不同文化之间的差异提供了宝贵的视角。

- 上一篇: 泳装佳人,黄发赤瞳,探寻动漫之源!

- 下一篇: 令人赞叹的英文译作

-

「工藤新一の日本語発音はどうですか?」资讯攻略12-08

「工藤新一の日本語発音はどうですか?」资讯攻略12-08 -

日语版“你是谁?”怎么说?附中文谐音标注!资讯攻略01-11

日语版“你是谁?”怎么说?附中文谐音标注!资讯攻略01-11 -

【日语表达】肯定回应集:はい、ちょっと待って、そうです、うん资讯攻略03-13

【日语表达】肯定回应集:はい、ちょっと待って、そうです、うん资讯攻略03-13 -

日语翻译·然而资讯攻略03-14

日语翻译·然而资讯攻略03-14 -

探索浪漫日语:如何地道地说“我喜欢你”?资讯攻略03-09

探索浪漫日语:如何地道地说“我喜欢你”?资讯攻略03-09