揭秘温孚江科研之路:深入探索的研究领域

温孚江,1955年9月出生于山东龙口,是一位在植物分子生物学及生物技术领域有着卓越贡献的学者。他不仅是山东农业大学的校长,还是全国人大常委、山东省人大副主任,同时在中国植物病理学会和中国农业生物技术学会担任重要职务。温孚江的研究生涯丰富多彩,涉及多个领域,以下是对其研究方向的详细介绍。

温孚江的学术生涯始于山东农业大学,他在1982年至1984年期间攻读硕士学位,主要研究方向是豇豆花叶病毒的生物学。这段经历为他后续的深入研究奠定了坚实的基础。随后,他前往美国普渡大学深造,从1986年至1990年攻读博士学位,期间专注于大麦黄矮病毒的分子生物学研究。这段留学经历极大地拓宽了他的学术视野,使他能够接触到国际前沿的研究技术和方法。

在完成博士学位后,温孚江继续在普渡大学进行博士后研究,从1990年至1992年,他主要从事植物分子生物学研究,并在这一领域取得了突破性进展。他成功建立了水稻再生和遗传转化体系,并首次将大麦黄矮病毒的外壳蛋白基因转入水稻,这是世界上首次实现病毒基因在禾本科作物中的转化。这一研究成果不仅为植物抗病基因工程提供了新的思路,也为后续的研究开辟了新的方向。

1992年,温孚江回到山东农业大学,担任教授和博士生导师,继续从事植物分子生物学及生物技术的研究。他的研究方向主要包括分子植物病毒学和植物抗病虫基因工程两个方面。在分子植物病毒学领域,他致力于分离鉴定主要农作物病毒,克隆病毒的基因,并分析病毒遗传、进化和分子变异的机制。在植物抗病虫基因工程方面,他积极探索植物抗病虫机制,分离克隆抗病虫基因,改进植物遗传转化技术,培育抗病虫植物新品种。

温孚江在科研项目中展现出了卓越的领导力和创新能力。他参与了多项国家级和省级科研项目,包括美国洛克菲勒基金的水稻基因转化方法及抗虫基因工程研究、国家自然科学基金的外源基因在转基因植物内遗传规律的研究、山东省优秀中青年科学家科研奖励基金的利用基因工程技术培育抗虫转基因玉米新种质或自交系等。这些项目不仅为他提供了充足的科研经费,也使他能够与国内外优秀的科研团队进行合作,共同推动科研进展。

在学术论文方面,温孚江发表了大量高水平的研究成果。他与国内外同行合作,在《The Plant Journal》、《MPMI》、《Journal of Phytopathology》等权威期刊上发表了多篇学术论文。这些论文不仅展示了他在植物分子生物学领域的深厚造诣,也为其他研究者提供了宝贵的参考和借鉴。

除了传统的分子植物病毒学和植物抗病虫基因工程研究外,温孚江还积极探索大数据在农业领域的应用。他认为,在当今社会,数据是重要的战略资源,利用数据资源可以推动科技创新、促进学科提升与转型。因此,他大力倡导将大数据应用于植保科学研究中,以大数据的思维和技术开展植保基础和应用研究,进一步提升植保一级学科水平。

在实践应用上,温孚江强调要将大数据与企业需求相结合,解决具体问题。他鼓励植保学院的师生利用大数据的手段与方法指导农业生产,做到准确预测预报农业病虫害,通过有效的人为干预,实现病虫害的绿色防控。在他的倡导下,山东农业大学成为国内较早开展大数据研究的高校之一,在农业大数据研究方面走在了前列。

此外,温孚江还非常重视现代农业发展研究院的建设和作用。他认为,现代农业发展研究院应该承载加强智库建设、加强项目的顶层设计和超前布局、强化协同创新、推介重大研究成果和科研选题等四项主要任务。他要求研究院要切实加强应用对策研究,构建以问题为导向、多学科协同为基础、人员和方向整合为手段、研究平台为依托、政策支持为抓手的组织体系,全方位推进现代农业的发展。

在温孚江的领导下,山东农业大学在植物分子生物学及生物技术领域取得了显著的成就。他的研究成果不仅为农业生产提供了有力的技术支持,也为国内外同行提供了宝贵的经验和启示。他的学术精神和创新精神将激励更多的年轻人投身于农业科学研究事业中,为推动我国农业现代化进程贡献自己的力量。

未来,温孚江将继续致力于植物分子生物学及生物技术的研究和探索。他相信,在大数据和人工智能等新技术的推动下,农业科学研究将迎来更加广阔的发展前景。他将与国内外同行携手共进,共同推动农业科学的进步和发展,为人类的福祉和可持续发展做出更大的贡献。

- 上一篇: 琶洲大桥:跨越珠江的壮丽地标

- 下一篇: 揭秘:铜网的定义与用途

-

32岁清华女教授荣膺百万大奖,科研成就几何?资讯攻略01-31

32岁清华女教授荣膺百万大奖,科研成就几何?资讯攻略01-31 -

揭秘:三星堆为何暂停挖掘?是放弃探索还是研究难度太大?资讯攻略11-23

揭秘:三星堆为何暂停挖掘?是放弃探索还是研究难度太大?资讯攻略11-23 -

掌握高效捕捉小白鼠的实验技巧资讯攻略11-02

掌握高效捕捉小白鼠的实验技巧资讯攻略11-02 -

揭秘“苦心孤诣”的深层含义资讯攻略02-01

揭秘“苦心孤诣”的深层含义资讯攻略02-01 -

张运参与过哪些科研项目?资讯攻略11-30

张运参与过哪些科研项目?资讯攻略11-30 -

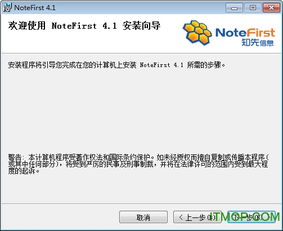

掌握科研利器:高效使用Notefirst指南资讯攻略11-16

掌握科研利器:高效使用Notefirst指南资讯攻略11-16