揭秘歇后语“倒打一耙”的趣味前身

在探讨歇后语“倒打一耙”的前一句时,我们不得不先深入了解一下这一经典的中国语言文化瑰宝——歇后语。歇后语,作为一种独特的语言表达形式,通常由两部分组成:前半部分是比喻或引语,后半部分则是解释或结论,往往带有讽刺、幽默或机智的色彩。它们在日常对话、文学创作乃至各种文化活动中都占有一席之地,不仅丰富了语言的表现力,还深刻反映了中国人民的智慧和幽默感。

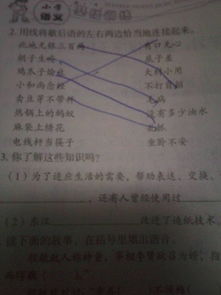

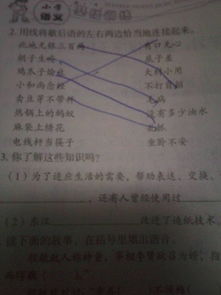

“倒打一耙”这一歇后语,在汉语中极为常见,意指不仅不接受对方的指责或批评,反而反咬一口,先发起攻击或指责对方。这种用法形象地描绘了一种狡辩或反击的行为,多用于讽刺那些无理取闹、颠倒黑白的人。然而,要想准确地说出“倒打一耙”的前一句,并非易事,因为这取决于它在具体语境中的搭配和变化。不过,最为人熟知且广泛流传的一个版本是:“猪八戒爬墙头——倒打一耙”。

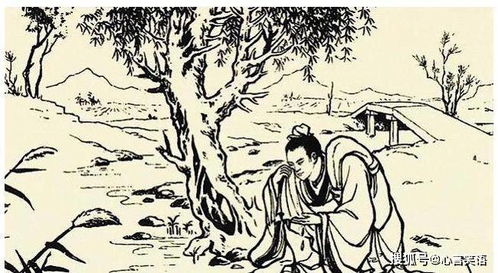

猪八戒,作为中国古代名著《西游记》中的经典角色,以其憨厚、贪吃、懒惰而又时常闯祸的形象深入人心。在这个歇后语中,猪八戒爬墙头原本是一个不太光彩或不太得体的行为,而“倒打一耙”则进一步描绘了他在被发现后的狡辩之举,既贴合了猪八戒的性格特点,又生动展现了歇后语的幽默与讽刺效果。

接下来,为了更好地理解和运用这一歇后语,我们可以从多个角度进行拓展和延伸。

首先,从文学创作的角度来看,“倒打一耙”及其前一句不仅为作品增添了趣味性和可读性,还深刻揭示了人性的复杂与多面。在小说、戏剧、相声等艺术形式中,通过巧妙运用歇后语,作者能够更生动地刻画人物形象,推动情节发展,同时引发读者的共鸣与思考。

其次,从语言学习的角度来看,掌握和理解歇后语有助于提升个人的语言表达能力和文化素养。在学习汉语的过程中,了解歇后语的来源、含义和用法,不仅能够丰富词汇量,还能加深对汉语文化背景的理解,从而更好地运用汉语进行交流和表达。

此外,从社会文化的角度来看,歇后语作为中国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史信息和民族记忆。它们以幽默风趣的方式反映了人民的生活状态、社会现象和价值观念,是研究中国社会和文化的宝贵资料。因此,学习和传承歇后语,对于弘扬中华优秀传统文化、增强民族自信心和凝聚力具有重要意义。

当然,除了“猪八戒爬墙头——倒打一耙”这一经典版本外,歇后语在实际运用中往往具有灵活性和变异性。在不同的地域、文化和时代背景下,人们会根据具体情境创造出新的歇后语或改编原有的歇后语,以适应时代发展的需要。这种创新性不仅丰富了歇后语的内涵和外延,也体现了语言文化的活力和生命力。

在现代社会,随着互联网的普及和社交媒体的兴起,歇后语这一传统文化形式也迎来了新的发展机遇。通过网络平台的传播和分享,越来越多的人开始关注和喜爱歇后语,它们被广泛应用于日常交流、文学创作、广告宣传等多个领域,成为了连接古今、沟通雅俗的桥梁。

总之,“倒打一耙”及其前一句“猪八戒爬墙头”不仅是一个充满幽默和讽刺意味的歇后语,更是中国传统文化和语言智慧的结晶。通过深入学习和理解这一歇后语,我们不仅可以领略到汉语的独特魅力,还能从中汲取智慧和力量,为我们的生活和工作增添更多的乐趣和色彩。同时,我们也应该积极传承和弘扬这一优秀传统文化,让歇后语这一瑰宝在新的时代背景下焕发出更加璀璨的光芒。

在这个过程中,我们不仅要关注歇后语本身,还要关注其背后的文化价值和精神内涵。通过深入了解歇后语的来源、发展、运用以及在现代社会中的影响,我们可以更好地把握中国语言文化的精髓和特色,为构建更加和谐、包容、多元的社会文化环境贡献自己的力量。同时,我们也应该鼓励和支持更多的人参与到歇后语的学习和传承中来,共同推动中国优秀传统文化的繁荣发展。

- 上一篇: 十一届三中全会与十五大的召开时间

- 下一篇: 揭秘:1度与弧度之间的神秘换算关系

-

揭秘“此地无银三百两”背后的趣味歇后语资讯攻略03-23

揭秘“此地无银三百两”背后的趣味歇后语资讯攻略03-23 -

和尚争斗,悟出另类禅机(歇后语新编)资讯攻略01-17

和尚争斗,悟出另类禅机(歇后语新编)资讯攻略01-17 -

飞机上放鞭炮——歇后语答案是什么?资讯攻略01-10

飞机上放鞭炮——歇后语答案是什么?资讯攻略01-10 -

揭秘“兔子的尾巴……”背后的经典歇后语资讯攻略04-10

揭秘“兔子的尾巴……”背后的经典歇后语资讯攻略04-10 -

揭秘梁山泊军师歇后语的智慧含义资讯攻略12-06

揭秘梁山泊军师歇后语的智慧含义资讯攻略12-06 -

揭秘东吴招亲:如何从弄假成真演绎经典歇后语资讯攻略11-08

揭秘东吴招亲:如何从弄假成真演绎经典歇后语资讯攻略11-08