江山之恨的含义解析

江山之恨指什么意思

“江山之恨”,一个蕴含着深厚历史与文化背景的汉语成语,以其独特的表达方式,承载着古人对于失去疆土的深重仇恨与无尽哀思。这一成语,不仅是一个词汇的组合,更是一段段历史故事的缩影,是民族情感与家国情怀的深刻体现。

一、成语的释义与出处

“江山之恨”的拼音为jiāng shān zhī hèn,意指失去疆土的仇恨。这里的“江山”,并非仅仅指自然意义上的江河与山岭,而是更广泛地喻指国家或国家政权,特别是那些被视为民族尊严与荣耀象征的疆土。成语的出处可追溯到唐代陈熙晋的《骆侍御传》,其中有云:“万里烟波,举目有江山之恨。”这句话生动描绘了主人公在面对广阔无垠的水面时,内心涌起的对失去疆土的深切仇恨与无奈。

二、成语的构成与用法

“江山之恨”作为一个偏正式成语,其结构紧凑,意蕴深远。其中,“江山”作为主语,明确指出了仇恨的对象——疆土;“之恨”则作为谓语,表达了主体对于这一对象的情感态度——仇恨。这种结构使得成语在表达上既简洁明了,又富有力量。

在用法上,“江山之恨”通常作为宾语出现,用于描述那些因失去疆土而深感仇恨与悲哀的情境。它尤其适用于那些经历了丧国之痛的历史时期或人物,如南宋末年、明末清初等,这些时期的人们往往对失去的疆土怀有深切的仇恨与遗憾。

三、成语背后的历史故事

“江山之恨”所承载的,不仅仅是词汇本身的意义,更是那些与之相关的历史故事与民族记忆。在中国历史上,曾多次上演过因失去疆土而引发的仇恨与抗争。这些故事,既是个体命运的悲歌,也是民族命运的写照。

以南宋为例,面对金人的侵略与压迫,南宋朝廷虽屡战屡败,但始终未曾放弃收复失地的梦想。无数仁人志士挺身而出,他们或驰骋沙场,或运筹帷幄,只为能够一雪前耻,重振国威。在他们的心中,那份对失去疆土的仇恨与遗憾,早已化作了坚定的信念与不懈的追求。

同样,在明末清初的动荡时期,面对满清的入侵与统治,许多汉人志士也怀揣着对“江山之恨”的深刻体验与强烈情感。他们或投身反清复明的斗争之中,或隐居山林、著书立说,以不同的方式表达着对失去疆土的哀思与抗争。

四、成语的现代意义与启示

尽管“江山之恨”所描述的历史情境已经远去,但这一成语所蕴含的精神内涵与价值追求却仍然具有现实意义。它提醒我们,无论时代如何变迁,家国情怀与民族尊严都是不可或缺的精神支柱。在面对外来侵略与压迫时,我们应该保持清醒的头脑与坚定的立场,捍卫国家的主权与领土完整。

同时,“江山之恨”也启示我们,要珍惜来之不易的和平与稳定。历史上无数次的战争与动荡都告诉我们,失去疆土的仇恨与遗憾是何等深重与难以弥补。因此,我们应该倍加珍视眼前的和平局面,努力维护国家的统一与繁荣。

此外,“江山之恨”还激发了我们对于民族文化的自信与自豪感。中华民族拥有悠久的历史与灿烂的文化传统,这些宝贵的文化遗产是我们共同的精神财富与力量源泉。在面对外来文化的冲击与挑战时,我们应该坚守自己的文化立场与价值观念,传承和弘扬中华民族优秀传统文化。

五、成语的文学表现与艺术魅力

“江山之恨”不仅是一个具有深刻历史与文化内涵的成语,更是一个充满文学表现与艺术魅力的语言符号。在文学创作中,这一成语常被用来描绘那些因失去疆土而深感仇恨与悲哀的人物形象与情境氛围。它不仅能够增强作品的情感表达力与感染力,还能够丰富作品的文化内涵与艺术价值。

例如,在古代诗词中,“江山之恨”常被用来抒发诗人的家国情怀与民族忧思。他们或借景抒情,将失去疆土的仇恨与遗憾寄托于山水之间;或直抒胸臆,以慷慨激昂的言辞表达着对国家的热爱与忠诚。这些诗词作品不仅具有很高的艺术价值,也成为了我们了解古人情感世界与历史背景的重要窗口。

在现代文学作品中,“江山之恨”同样被赋予了新的内涵与表现形式。它不再仅仅局限于历史故事的叙述与民族情感的抒发,而是更多地被用来探讨人性、社会与历史等更深层次的问题。这种跨时代的文化传承与创新使得“江山之恨”这一成语在文学领域中焕发出了新的生机与活力。

综上所述,“江山之恨”作为一个蕴含深厚历史与文化背景的汉语成语,以其独特的表达方式与丰富的内涵意蕴成为了我们了解古人情感世界与历史背景的重要窗口。它提醒我们珍惜和平、捍卫国家主权与领土完整;激发我们对民族文化的自信与自豪感;同时也为我们提供了丰富的文学创作素材与艺术灵感。让我们共同铭记这一成语所承载的历史记忆与文化精神,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

- 上一篇: 大发地产业主分享:真实评价,带你深入了解大发地产如何!

- 下一篇: 派出所的营业时间是什么时候?

-

江山之恨:你了解这背后的深意吗?资讯攻略11-29

江山之恨:你了解这背后的深意吗?资讯攻略11-29 -

傲娇:一种让人又爱又恨的奇妙性格解析资讯攻略03-01

傲娇:一种让人又爱又恨的奇妙性格解析资讯攻略03-01 -

《千里江山图烟花:绚烂绽放,几分钟定格永恒之美》资讯攻略03-15

《千里江山图烟花:绚烂绽放,几分钟定格永恒之美》资讯攻略03-15 -

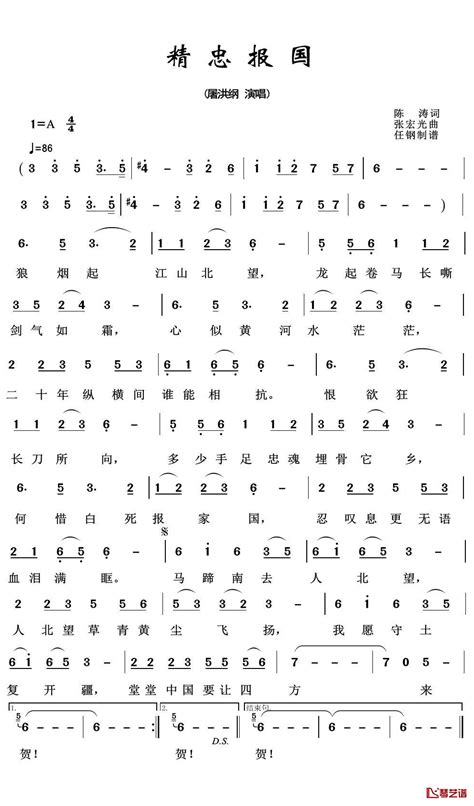

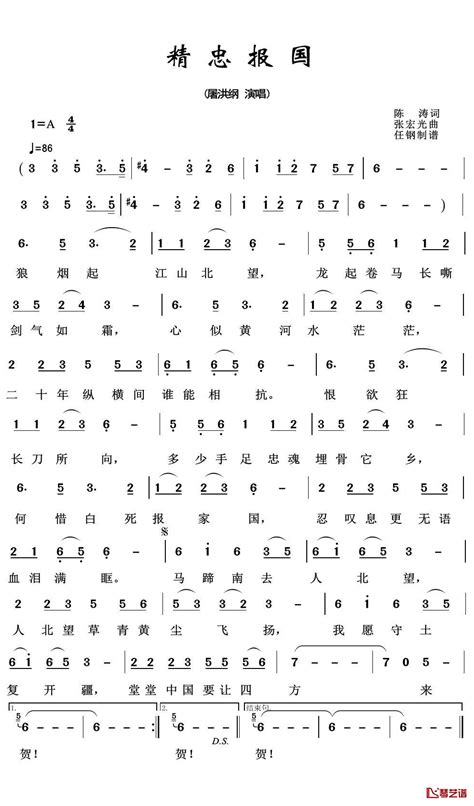

揭秘:“狼烟起,江山北望”出自哪首经典歌曲?资讯攻略11-18

揭秘:“狼烟起,江山北望”出自哪首经典歌曲?资讯攻略11-18 -

揭秘《爱江山更爱美人》原唱,经典之声再回响资讯攻略01-12

揭秘《爱江山更爱美人》原唱,经典之声再回响资讯攻略01-12 -

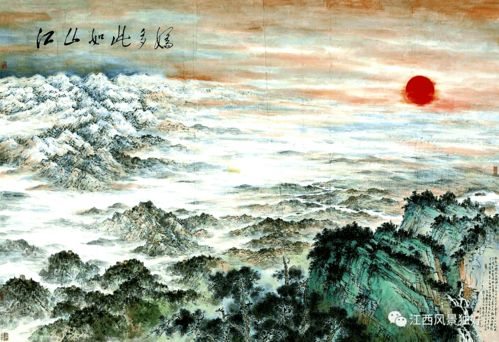

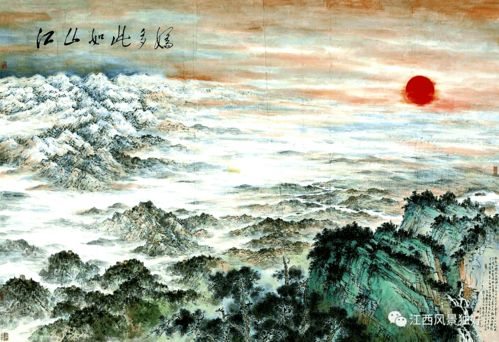

《江山如此多娇》:精彩剧情全揭秘,看点在哪里?资讯攻略11-23

《江山如此多娇》:精彩剧情全揭秘,看点在哪里?资讯攻略11-23