大暑节气的具体含义是什么

大暑节气的含义探寻

在中国传统文化中,二十四节气是衡量季节变化和时间流转的重要标准。作为夏季的最后一个节气,大暑不仅在气温上达到了一年的高峰,还承载着丰富的文化内涵和生态意义。下面,让我们详细探讨一下大暑节气的含义,并了解其对人体健康、农业生产、文化传承和生活习俗等各方面的影响。

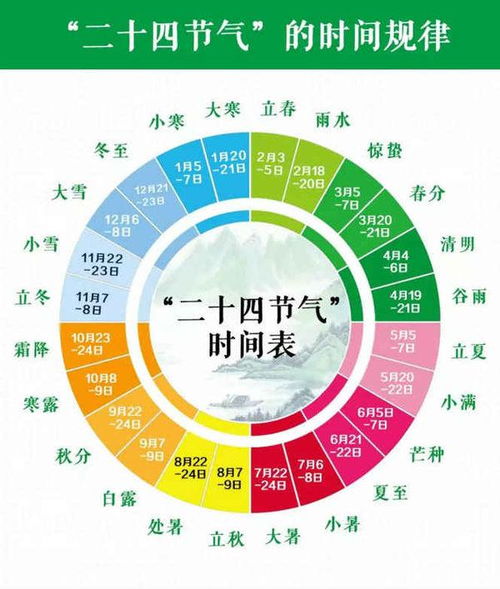

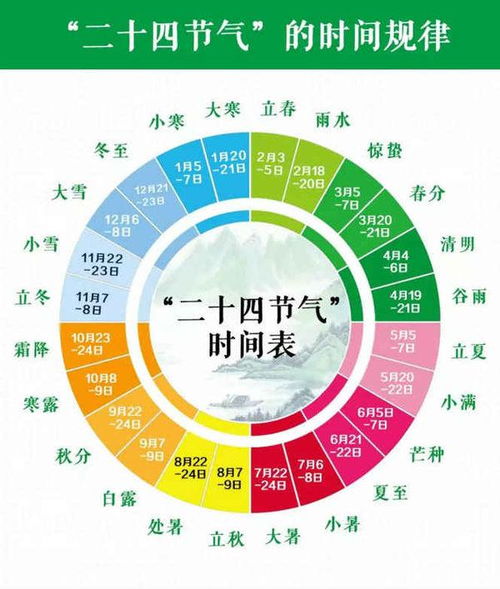

一、大暑的日期与特点

大暑是农历二十四节气中的第十二个节气,通常在每年的公历7月22日至24日之间,斗指未,太阳黄经达到120°时为大暑。相较于小暑,大暑期间气温更高,湿度更大,天气更加炎热难耐。民间有“小暑不算热,大暑正伏天”的说法,意指大暑期间是一年中最热的时间段,正式进入“三伏天”中的“中伏”。

二、大暑的气候特征

大暑节气最显著的气候特征是高温、潮湿和雷雨频繁。此时,阳光强烈,照射时间长,使得全国大部分地区,特别是华南和华中地区,进入一年中最热的时期。雷暴和台风等自然灾害也经常在这一时期出现,带来了频繁的大雨和风暴,这些现象又进一步加重了暑湿感。然而,高温和雨水为农作物的生长提供了有利条件,虽然酷热难熬,但对于田间地头的作物来说,大暑时节是生长最快、最需要阳光的时期。

三、大暑对人体的影响

在高温高湿的环境中,人体排汗量大增,极易发生中暑和其他热相关疾病。大暑期间,人们需特别注意防暑降温,避免在中午高温时段外出活动,尽量待在阴凉通风处,多饮水和食用含水分丰富的食物,如西瓜、冬瓜等,帮助身体降温和补充流失的水分。中医理论指出,夏季阳气旺盛,但同样也容易透支,人们在大暑时节应注重调养身体,合理安排饮食和作息,进行适量运动,以防“暑湿伤身”。

四、大暑与农业生产

在中国传统农耕文化中,大暑标志着夏季农作物进入最后成熟和收获的关键阶段。这个时期,水稻、玉米、高粱等作物在充足的光照和水分条件下,快速生长并积累养分,农民们正忙于田间管理,确保作物顺利成熟,准备迎接即将到来的丰收季节。同时,由于这一时期常常伴随雷暴和台风,农作物的病虫害防治和抗旱排涝工作也显得尤为重要。大暑的气候特征为农作物提供了最好的生长条件,也带来了最大的生产挑战。

五、大暑的传统习俗

大暑期间,民间形成了许多有趣的习俗,帮助人们缓解酷暑,同时增添节日的乐趣。比如,在中国南方的一些地区,大暑时节有“吃伏羊”的习俗,人们认为食用羊肉有助于补充体力和驱散体内寒气。福建、广东一带则有吃荔枝和饮伏茶的习俗,借助食物的特性达到消暑的目的。在民间,还有“晒伏姜”的传统,把生姜切片在阳光下暴晒,制作而成的伏姜可以用于煮汤,既可防止中暑,又有温胃散寒的作用。

六、大暑的民俗活动和文化传承

大暑不仅仅是一个气候节点,还是中华文化的重要组成部分。民间常有在大暑时节举办祈福仪式和节日活动的传统,例如赛龙舟、舞龙舞狮等,以此来表达对丰收和幸福生活的期盼。这些活动不仅丰富了人们的生活,也加强了社区的凝聚力,让人们在酷热难耐的夏日中找到了欢愉和力量。

此外,许多地方在大暑时节还有举行“送大暑”活动的习俗,这既是感恩自然、庆祝丰收的方式,也是对传统文化的一种传承。通过这些活动,年轻一代能够更好地了解和体会祖辈们对农耕生活与自然规律的理解和尊重。

七、大暑在文人墨客笔下的描绘

古代文人墨客也不乏对大暑的描绘和记录。他们用诗句表达了人们对这个特殊节气的情感体验和生活细节。唐代诗人刘禹锡写道:“东边晴天西边雨,道是无晴还有晴。”形象描绘了夏日午后雷阵雨的奇妙景象。这些诗句不仅增添了节日的文化气息,也为后人留下了珍贵的文化遗产。

八、大暑时节对现代社会的影响

在现代社会,大暑同样对人们的生活产生了深刻影响。虽然现代社会已经具备先进的防暑降温设备和设施,但极端高温天气依然会对城市的供电、供水系统和居民健康造成挑战。各地政府和社区通过启动高温应急响应机制,为人们提供避暑场所、免费饮水等措施,确保公众能够安全度过炎热的大暑时节。

与此同时,大暑节气也为人们提供了一个思考人与自然和谐相处的契机。环保和气候变化已成为全球共同面临的挑战,而大暑所带来的高温和极端天气现象,无疑加剧了这一问题的紧迫性。人们需要从传统的农耕文化中汲取智慧,更加敬畏自然,努力探索与自然和谐共存的发展模式。

结语

大暑不仅是一年中最炎热的时节,更是一个

- 上一篇: 轻松学会!小方巾的多样系法大揭秘

- 下一篇: 华为鸿蒙系统升级全攻略,轻松搞定!

-

大暑节气的日期、含义及传统饮食习俗资讯攻略11-03

大暑节气的日期、含义及传统饮食习俗资讯攻略11-03 -

大暑是什么意思?一年中最热时期全解析!资讯攻略11-03

大暑是什么意思?一年中最热时期全解析!资讯攻略11-03 -

夏季收尾的节气是资讯攻略10-31

夏季收尾的节气是资讯攻略10-31 -

2021年立春的具体日期是什么时候?资讯攻略11-23

2021年立春的具体日期是什么时候?资讯攻略11-23 -

二十四节气都有哪些?资讯攻略03-21

二十四节气都有哪些?资讯攻略03-21 -

揭秘“夏满芒夏暑相连”全诗内容资讯攻略11-13

揭秘“夏满芒夏暑相连”全诗内容资讯攻略11-13