1米等于多少毫米,快速换算!

在我们日常生活的细微之处,隐藏着许多看似简单却充满奥秘的度量单位转换。今天,我们就来探讨一个基础而实用的转换问题:“1米多少毫米?”这个简单的问题,实际上可以从数学逻辑、实际应用、历史文化以及科学探索等多个维度进行深入剖析,让我们一同揭开其背后的丰富内涵。

数学逻辑:度量单位的基石

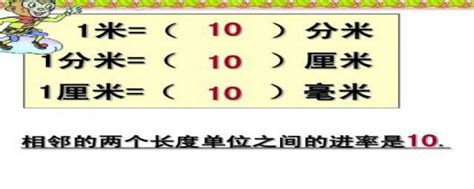

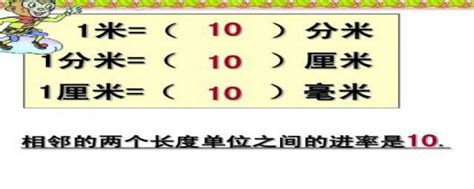

从数学的角度来看,“1米多少毫米”是一个基础的单位换算问题。在国际单位制(SI)中,米(meter)是长度的基本单位,而毫米(millimeter)则是米的千分之一。因此,这个换算关系可以用一个极其简单的数学表达式来表示:1米 = 1000毫米。这个等式不仅揭示了米和毫米之间的数量关系,也体现了度量单位之间的逻辑递进关系。通过它,我们可以轻松地将一个长度从米转换为毫米,或者反过来,这在科学计算、工程设计以及日常生活中都极为重要。

进一步地,这种单位换算不仅仅是数字上的游戏,它背后蕴含了数学逻辑的一致性和严谨性。在物理学、化学、工程学等领域,精确的测量是科学研究和技术应用的基础。因此,理解和掌握各种度量单位之间的换算关系,是每个科学工作者和技术人员必备的基本技能。它能够帮助我们更准确地描述世界、预测现象、解决问题。

实际应用:生活中的度量艺术

在日常生活中,“1米多少毫米”这个换算关系无处不在。无论是家庭装修时测量墙面尺寸、裁剪布料时确保尺寸精确,还是在制作手工艺品时追求细节完美,都离不开对长度单位的精准把握。比如,当我们想要挂一幅画在墙上,确保画框水平且位置恰当,就需要用到卷尺来测量距离,而这时对米和毫米的换算能力就显得尤为重要。

此外,在体育竞技中,度量单位的精确性同样关键。跳高运动员的成绩往往以厘米甚至毫米之差决定胜负;田径赛场上,跑道的长度、栏架的高度都必须严格按照国际比赛标准进行设置,这些都离不开对长度单位的精准换算和应用。

在教育领域,从小学到中学,数学课上都会教授单位换算的知识,其中就包括米和毫米之间的转换。这不仅是为了应对考试,更重要的是培养学生的逻辑思维能力和实际应用能力。通过学习,学生们能够逐渐理解不同度量单位之间的内在联系,学会如何在不同情境下灵活运用这些知识,从而解决实际问题。

历史文化:度量标准的演变

追溯历史,度量单位是人类文明发展的重要标志之一。从古代的石器时代到现代的科技社会,度量标准的演变伴随着人类文明的进步。在不同的历史时期和文化背景下,人们根据生产和生活的需要,创造了各式各样的度量单位。在中国古代,就有“尺、寸、分、厘、毫”等长度单位,其中“毫”与现代的“毫米”在概念上相近,尽管其具体数值有所不同。

随着时间的推移,随着国际贸易和科学交流的日益频繁,各国开始意识到统一度量标准的重要性。于是,国际单位制应运而生,成为全球公认的度量标准体系。在这一体系中,“米”被定义为光在真空中1/299792458秒内所经过的路程,而“毫米”则是米的千分之一。这一标准的确立,极大地促进了国际间的科学合作和技术交流,推动了人类文明的快速发展。

科学探索:微观与宏观的桥梁

在科学探索的广阔天地里,“1米多少毫米”这个看似简单的换算关系,实际上搭建了一座连接微观世界和宏观世界的桥梁。在物理学领域,从纳米技术到宇宙学研究,科学家们需要跨越多个数量级来探索自然界的奥秘。在这个过程中,对长度单位的精确把握和灵活换算至关重要。

纳米技术作为21世纪的前沿科技之一,专注于研究尺度在纳米(十亿分之一米)级别的物质结构和性质。在这个尺度上,即便是微小的变化也可能带来材料性能的革命性突破。因此,科学家们需要熟练掌握从米到纳米之间的单位换算,以便在实验设计和数据分析中保持准确性。

而在宇宙学研究中,科学家们则需要面对更加宏大的尺度问题。从太阳系到银河系,再到整个宇宙,长度单位从千米、光年扩展到万亿光年不等。在这些尺度上,虽然很少直接用到毫米级别的测量,但单位换算的基本概念和逻辑仍然适用。它帮助科学家们在不同尺度上建立联系,理解宇宙的结构和演化规律。

结语

综上所述,“1米多少毫米”这个看似简单的问题,实际上蕴含了丰富的数学逻辑、实际应用价值、历史文化背景和科学探索意义。它不仅是我们日常生活中不可或缺的知识技能,更是连接微观与宏观、历史与未来、科学与生活的桥梁。通过深入学习和理解这一基础单位换算关系,我们不仅能够更好地适应现代社会的需求,还能在科学探索的道路上走得更远、更稳。因此,让我们珍惜每一次测量的机会,用心感受度量单位背后的智慧与魅力吧!

-

1.09米转换成毫米是多少?资讯攻略02-24

1.09米转换成毫米是多少?资讯攻略02-24 -

78米转换成毫米是多少?资讯攻略12-03

78米转换成毫米是多少?资讯攻略12-03 -

200毫米是多少米?资讯攻略03-01

200毫米是多少米?资讯攻略03-01 -

1米换算成厘米、分米、毫米是多少?资讯攻略12-05

1米换算成厘米、分米、毫米是多少?资讯攻略12-05 -

20厘米转换成毫米是多少?资讯攻略02-22

20厘米转换成毫米是多少?资讯攻略02-22 -

78米等于多少毫米?资讯攻略02-05

78米等于多少毫米?资讯攻略02-05