全面开放!未来住宅小区告别封闭模式

近日,中央城市工作会议提出“逐步打开封闭住宅小区和单位大院”,引发舆论广泛关注。而在时隔不到两周的国务院常务会议上,这一思路进一步明确:“原则上不再建设封闭住宅小区”,“已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开”。

“打开小区”,这个涉及每个人居住环境的政策变动,如何影响你我生活?为何中央高层对此如此重视?

为何要“打开小区”?

——“推广街区制,逐步打开封闭小区和单位大院”,这是为了提高城市的土地利用率,解决路网布局问题,也是为了让城市更适宜步行,缓解交通拥堵问题。

交通拥堵,可以说是“城市病”的突出表现。上海、北京等大城市,虽然已在地铁等公共交通方面持续加大投入,但由于规划滞后、人口过度集聚等原因,交通拥堵问题依然十分突出。其中一个重要原因,就是路网布局不合理,毛细血管不畅。不少大城市,道路越修越宽,但交通却越来越堵。为何?因为主干道虽然畅通,但大量“断头路”导致交通微循环不畅。在很多城市,一些次干道和支路,往往被封闭的小区或单位大院“阻隔”,无法形成路网微循环。而在这些小区或大院内部,道路往往十分狭窄,停车困难,行车更难。

——“逐步打开封闭小区和单位大院”,也是为了提高公共服务水平,让居民享有更丰富的公共资源。

在中国,封闭小区和单位大院,往往也是“封闭服务”。很多小区或大院内部的绿化、健身等设施,只有里面的人能享用,公共服务资源严重“私有化”。一些单位大院,甚至把道路、停车场等设施封闭起来,连附近居民都不能享用。这在造成设施资源浪费的同时,也加剧了设施短缺带来的矛盾。例如,在一些老旧小区,停车难问题十分突出,一些车主甚至把汽车停在小区通道上,导致通行困难。而就在这些小区附近,一些单位大院的停车场却常常空位很多。如果这些大院能对外开放停车场,不仅有利于缓解停车难,还能增加收入,可谓双赢。

——“逐步打开封闭小区和单位大院”,还能提升社会管理水平,促进社会融合。

封闭小区,人为制造了“社会隔离”。很多小区或大院,门禁森严,有保安把守,甚至要刷卡、对讲才能进入。这种封闭模式,虽然有利于保护居民隐私和安全,但客观上造成邻里之间缺乏交往,不同群体之间缺乏交流。而在现代社会,社会融合对于提升社会治理水平、维护社会稳定具有十分重要的意义。一个老死不相往来的小区,一个互不相识的社区,社会治理难度无疑会大大增加。而打破小区封闭,推广街区制,有利于加强邻里之间的互动交流,增进感情,促进社会融合。

“打开小区”会不会带来安全问题?

——“打开小区”,首要问题是安全。没有了围墙和大门,居民的生命财产安全如何保障?

对此,中国城市规划设计研究院副院长杨保军认为,街区制在国外是一种成熟的模式,只要规划合理,配套到位,完全不会带来安全问题。而国务院常务会议也明确要求,新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区。已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开,实现内部道路公共化,解决交通路网布局问题,促进土地节约利用。但是,这并不意味着要一刀切,对于涉及历史保护建筑、产权等方面的小区,要尊重居民意愿。同时,要加强和创新社会管理,优化街区公共服务设施,打造宜居环境,提高街区安全性。

一些专家也表示,打开小区,并不会带来安全问题。因为小区开放后,外部道路将承担一部分小区内部道路的交通功能,小区内部道路将不再承担对外交通功能,而是变成类似公园的步行道或景观道,这反而有利于提升小区的安全性。同时,随着城市管理和社区治理水平的提升,以及居民安全意识的增强,小区的安全问题将得到更好的保障。

“打开小区”如何实施?

——“打开小区”,说起来容易,做起来难。如何打开?哪些小区要先打开?打开之后怎么办?

这些问题,都需要通过科学合理的规划和精细化的管理来解决。

首先,要做好规划。街区制是一个系统工程,需要通盘考虑。在城市规划中,要科学合理地确定街区的规模、道路密度、公共服务设施的配置等,确保街区既能满足居民生活需求,又能实现交通微循环。

其次,要尊重居民意愿。打开小区,涉及到居民的切身利益,必须充分听取居民的意见。对于涉及历史保护建筑、产权等方面的小区,要尊重居民的意愿,不能一刀切。

最后,要加强管理。打开小区后,要加强城市管理和社区治理,优化街区公共服务设施,提升街区环境品质,提高街区安全性。同时,要加强宣传教育,引导居民树立开放共享的理念,共同维护街区的和谐稳定。

“打开小区”,是一个长期的过程,需要政府、社会、居民等多方面的共同努力。只有大家齐心协力,才能推动这一政策的顺利实施,让城市更加宜居、更加美好。

- 上一篇: 探寻中山名人故里:伍晃荣的家乡在哪里?

- 下一篇: 《揭秘!电视剧<萍踪侠影>震撼人心的终极结局》

-

揭秘封闭式基金:全面解析与投资指南资讯攻略04-01

揭秘封闭式基金:全面解析与投资指南资讯攻略04-01 -

如何切换微信至日间模式资讯攻略02-19

如何切换微信至日间模式资讯攻略02-19 -

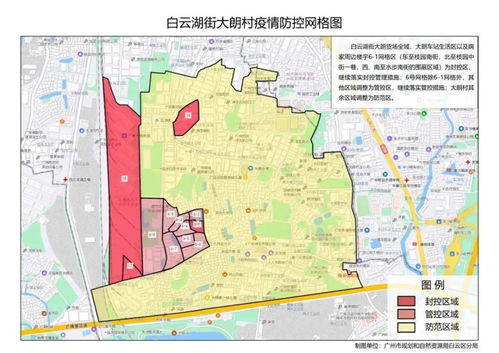

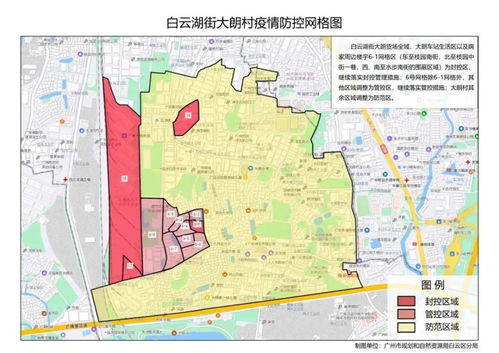

上海三区划分实施后:市中心封控、管控及防范区具体措施解析资讯攻略11-26

上海三区划分实施后:市中心封控、管控及防范区具体措施解析资讯攻略11-26 -

2021《英雄联盟》克隆模式开放时间揭晓!资讯攻略10-29

2021《英雄联盟》克隆模式开放时间揭晓!资讯攻略10-29 -

酷派5860:轻松解锁,告别Factory Mode显示烦恼资讯攻略11-20

酷派5860:轻松解锁,告别Factory Mode显示烦恼资讯攻略11-20 -

揭秘:开放式基金到底是什么?资讯攻略04-03

揭秘:开放式基金到底是什么?资讯攻略04-03